Mit Salpeter auf großer Fahrt

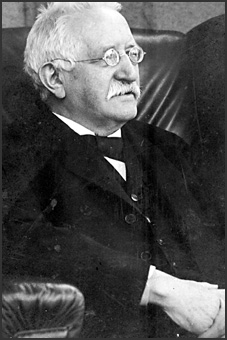

Hermann Conrad Johannes Fölsch reiste 1866 nach

Südamerika und gründete gemeinsam mit dem Deutsch-Chilenen Frederico

Martin 1872 in Iquique in der Atacamawüste im Norden Chiles ein

Unternehmen zur Gewinnung von Salpeter. Fölschs Jugendfreund

und späterer Schwager Henry B. Sloman reiste ihm nach und

arbeitete zwanzig Jahre als sein Geschäftsführer, bevor er sich

selbstständig machte und in Chile sein eigenes

Salpeterimperium aufbaute. Die Geschäfte entwickelten sich

ungewöhnlich erfolgreich. Chilesalpeter war der wichtigste

Rohstoff zur Herstellung von Anilinfarben, Sprengstoffen und

Düngemitteln, und so wurde Deutschlands entstehende

Agrarindustrie zum bedeutendsten Abnehmer von Chilesalpeter in Europa. Dadurch

prosperierte vor allem der Hamburger Hafen: innerhalb von 40 Jahren

steigerte sich die Einfuhr von Salpeter um das knapp 40fache auf

509.800 Tonnen im Jahr 1905, woran die Firmen von H.C.J.

Fölsch und Henry Sloman einen sehr großen Anteil

hatten.

Hermann Conrad Johannes Fölsch reiste 1866 nach

Südamerika und gründete gemeinsam mit dem Deutsch-Chilenen Frederico

Martin 1872 in Iquique in der Atacamawüste im Norden Chiles ein

Unternehmen zur Gewinnung von Salpeter. Fölschs Jugendfreund

und späterer Schwager Henry B. Sloman reiste ihm nach und

arbeitete zwanzig Jahre als sein Geschäftsführer, bevor er sich

selbstständig machte und in Chile sein eigenes

Salpeterimperium aufbaute. Die Geschäfte entwickelten sich

ungewöhnlich erfolgreich. Chilesalpeter war der wichtigste

Rohstoff zur Herstellung von Anilinfarben, Sprengstoffen und

Düngemitteln, und so wurde Deutschlands entstehende

Agrarindustrie zum bedeutendsten Abnehmer von Chilesalpeter in Europa. Dadurch

prosperierte vor allem der Hamburger Hafen: innerhalb von 40 Jahren

steigerte sich die Einfuhr von Salpeter um das knapp 40fache auf

509.800 Tonnen im Jahr 1905, woran die Firmen von H.C.J.

Fölsch und Henry Sloman einen sehr großen Anteil

hatten.Um den Handel mit Chilesalpeter in der Hand zu behalten, gründete H.C.J. Fölsch 1881 eine eigene Reederei. 1914 hatte die Firma vier Segler mit gut 9000 Nettoregistertonnen. Aufgrund der gefährlichen Route um das Kap Hoorn war es ein Geschäft mit hohem Risiko, versprach aber enorme Einnahmen: Die stählerne Viermastbark Passat der Hamburger Reederei Ferdinand Laeisz konnte über 4000 Tonnen Chilesalpeter transportieren, das entsprach einem Frachtwert von über einer Million Mark (heute ca. zehn Millionen Euro). H.C.J. Fölsch investierte seine Gewinne vor allem in Immobilien. Nach und nach kaufte er mehrere Grundstücke und Häuser am Hamburger Rathausmarkt. Daraus ist nach dem Zweiten Weltkrieg direkt gegenüber vom Hamburger Rathaus der „Fölsch-Block“ entstanden, der sich bis heute im Familienbesitz befindet.

H.C.J. Fölsch schloss sich der Herrnhuter Brüdergemeine an. Als Freund von Johannes Wichern engagierte er sich für gefährdete Jugendliche, spendete große Summen und stiftete 1906 in Hamburg Häuser in der Fehlandtstraße und an der Esplanade zur Einrichtung eines Christlichen Kellnerheims. Daraus entstand später das Hotel Baseler Hof.